[新しいコレクション] 月日は百代の過客にして 意味 235739-月日は百代の過客にして 意味

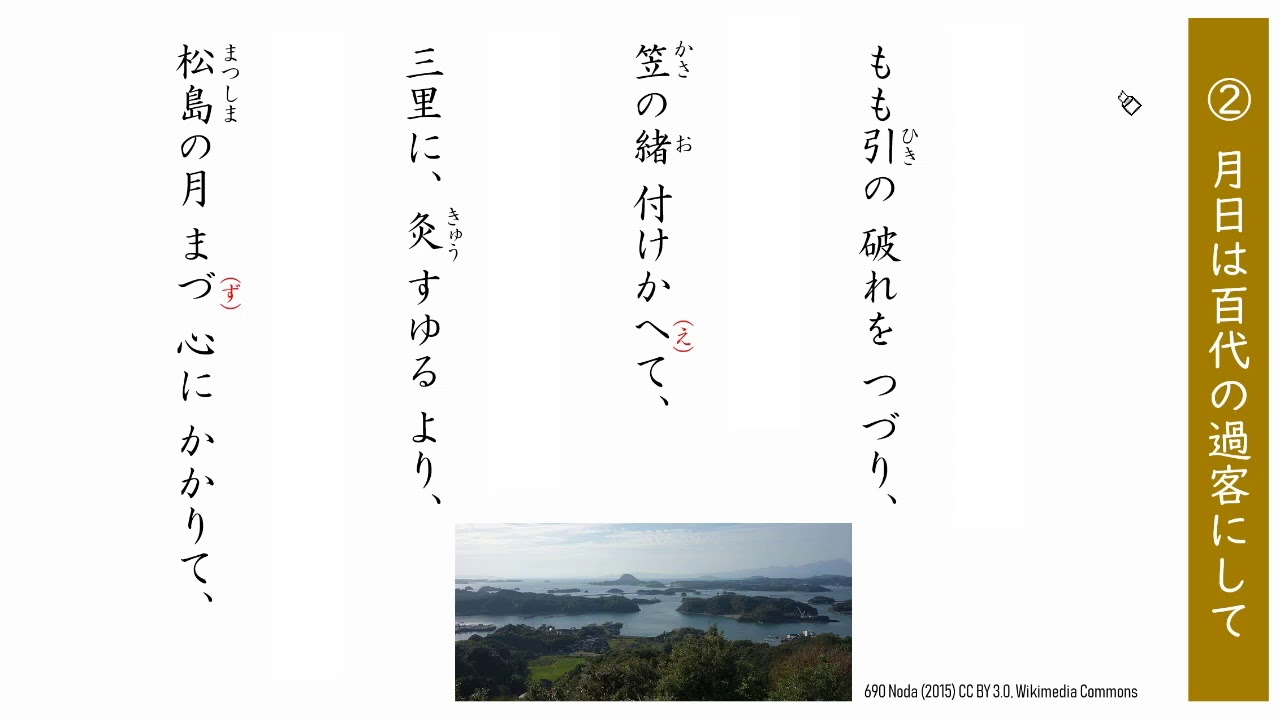

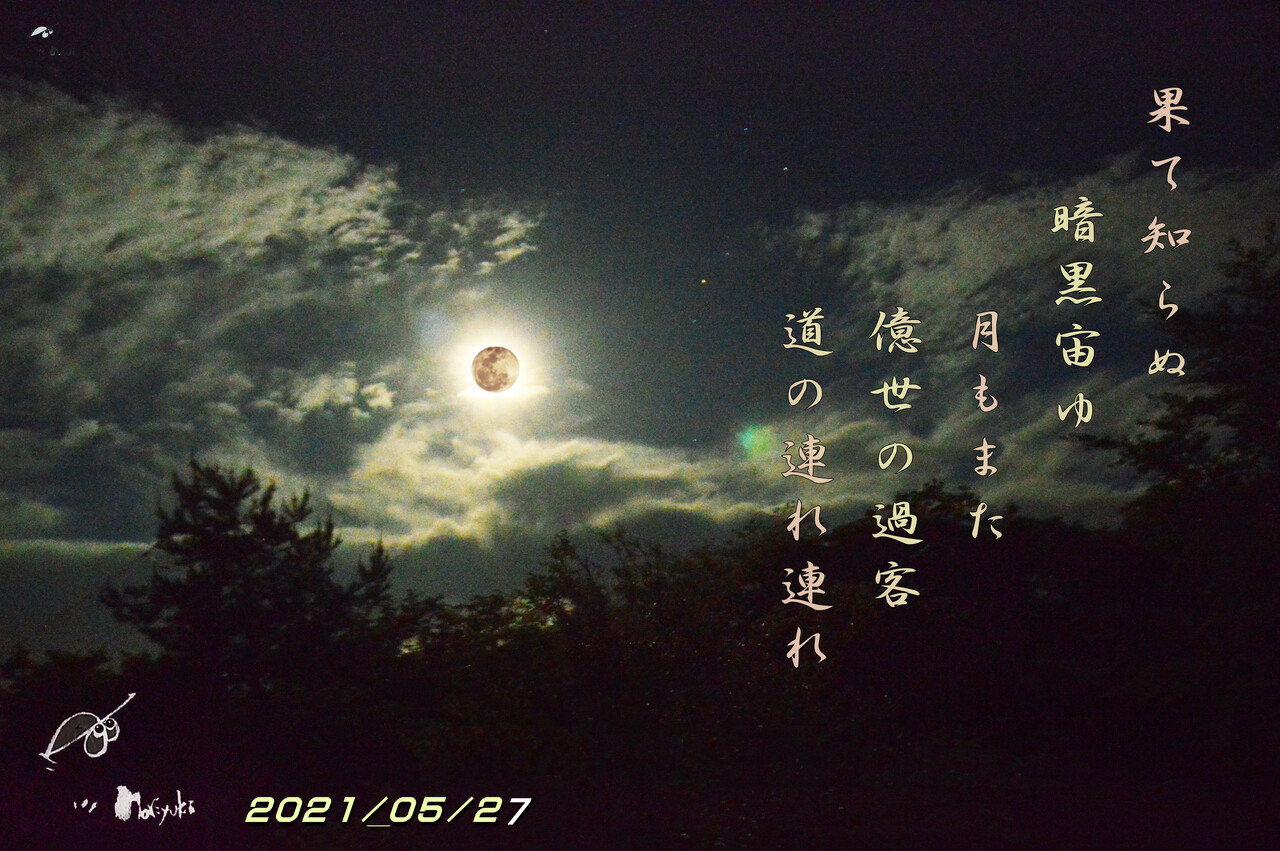

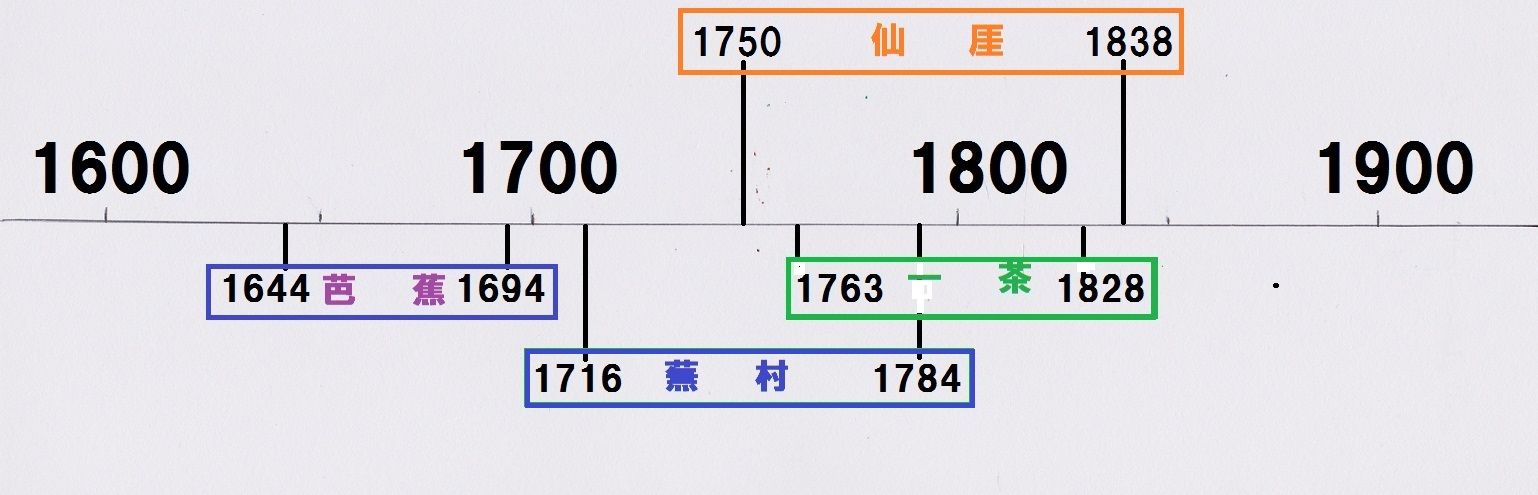

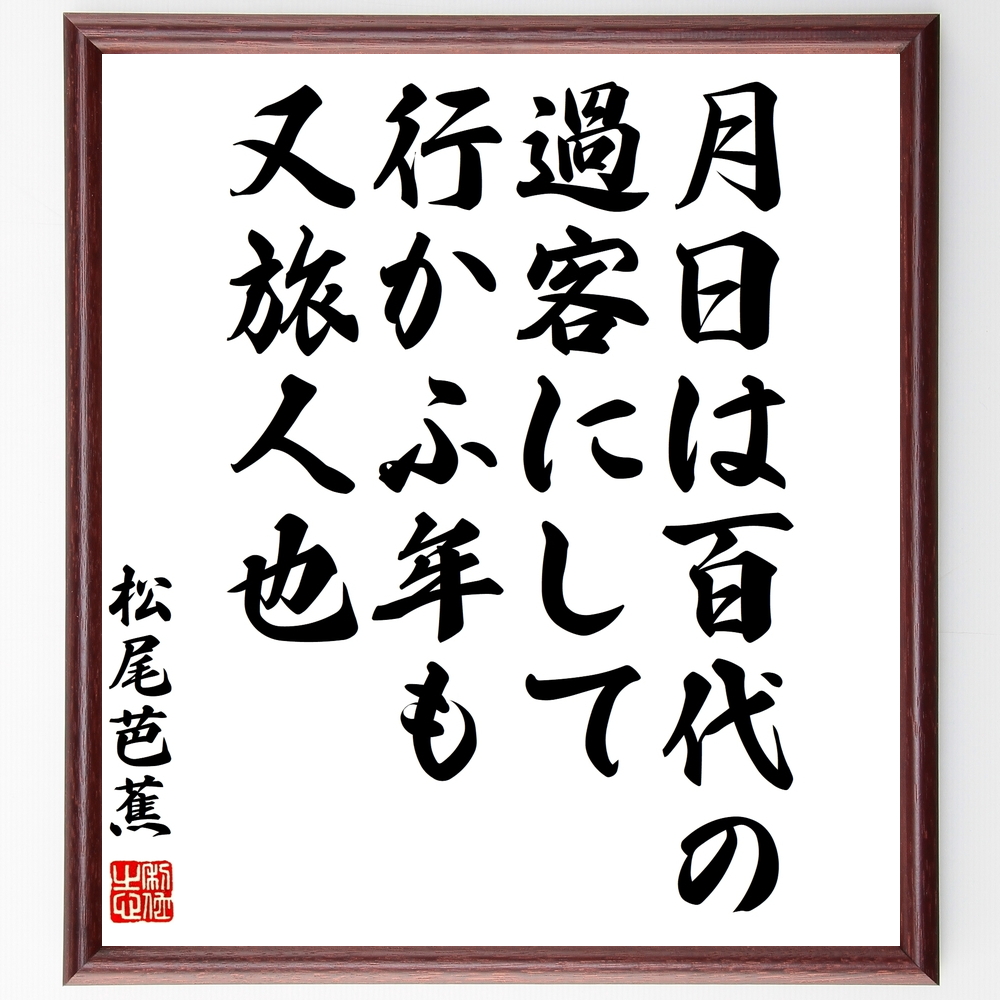

おくのほそ道の冒頭の一文の意味は、 「人生は旅に似ている」ではなくて、 「時間は過ぎに過ぎ行くものである」ではないでしょうか。 「月日は百代の過客にして、行きかふ歳もまた旅人なり。」 重文構造ですが松尾芭蕉・・・ 「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」 これは周知の通り、松尾芭蕉の紀行文「奥の細道」の冒頭の言葉だ。 単純に考えると、「月日」も「年」も旅人だというのは、冒頭の言葉に続く、次の「予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず」遂に奥の細道の旅に出た、という言葉を導くための前口上のようなものとNo 408 百代過客 ひゃくだいのかかく|今日 名詞 意味 永遠、長い年月、長い時間。 出典:漂泊の思い・旅立ち 奥の細道 「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

月日は百代の過客にして 意味

月日は百代の過客にして 意味- 文学・古典 「月日は百代の過客にして」という言葉をヤフーの掲示板で見ました。 いい言葉のように思いましたが・・・誰の言葉なのですか?そして、どういう意味ですか? 教えてくだ松尾芭蕉の「奥の細道」の冒頭の「月日は百代の過客にして」という部分は、白楽天の漢詩の影響を受けたものと聞いたが、そのことを確認したい。 回答 (Answer) 白楽天ではなく、李白の「春夜宴桃李園序 (春夜桃李園の園に宴するの序)」の一節「夫天地

月日は百代の過客にして

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。 と松尾芭蕉は言った。 月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、 来ては去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。 という意味である。 非常に含蓄のある言葉である。月 日 は 百代 の 過客 にし て 意味。 月日は百代の過客にして・・・・ 今正に遠方に旅立とうする私たちに対して、みんながその別離を心から悲しんで旅の無事を祈ってくれた) これを旅の句の最初としたが、名残惜しさもあって旅路を歩く足がなかなか 正解は? 2 はくたいのかかく 百代(読み:ハクタイ) 長い年月。 ひゃくだい。 「月日は―の過客(かかく)にして」〈奥の細道〉 (小学館デジタル大辞泉より) もっとことばの達人になりたいときは!

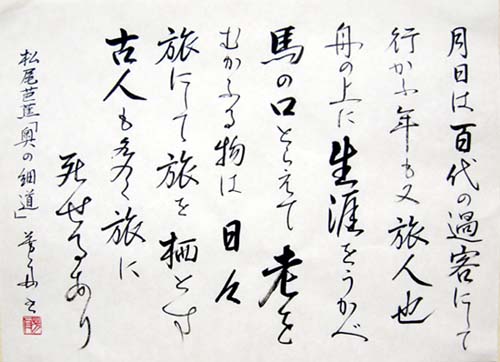

月日は百代の過客にして、行きかう年もまた旅人なり。 舟の上に生涯をうかべ、馬の口をとらえて老を迎うる者は、 日々旅にして旅を栖(すみか)とす。 そして奥羽の旅へ出かけました。 奥の細道の有名な一節。 「月日は百代の過客にして、行きかう年もまた旅人なり」を分かりやすく現代語訳してください。 「行きかう年も」ってのが特に分からないです。 回答の条件 URL必須 1人2回まで 登録: 終了:出典:漂泊の思い・旅立ち 奥の細道 「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。 訳:月日は永遠に(終わることのない旅をする)旅人(のようなもの)であって、去ってはまたやって来る年もまた旅人(のようなもの)である。 ・『山深み春とも知らぬ松の戸に絶え絶え

故事成語を知る辞典 月日は百代の過客の用語解説 人生を旅にたとえたことば。 使用例 人生はすなわち旅でございます、月日は百代の過客にしてと古文にもうたってございます通りに中里介山*大菩薩峠|1913~41由来 江戸時代の俳人、松尾芭ば蕉しょうの「おくのほそ道」の冒頭から。 百代(はくたい)とは。意味や解説、類語。長い年月。ひゃくだい。「月日は―の過客 (かかく) にして」〈奥の細道〉 goo国語辞書は30万4千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。「月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人なり。 」 気が付くと、kubicも思いのほか 遠いところまで旅してきたようです。 しかし、「あっ」という間の旅でした。 ――人は、まだ見ぬ景色を語ることは出来ない。 この先に待ち構えているのは、

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして ものかげ日記 21

月日は百代の過客*にして、行かふ年も又旅人也。 舟の上に生涯をうかべ*馬の口とらえて老をむかふる物*は、日々旅にして 、旅を栖とす。 古人*も多く旅に死せるあり。 予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の 思ひやまず、海浜にさすらへ*、去年の秋江上の破屋*に蜘の古巣を 『月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也』 という有名な序文から始まっています。この序文の意味は、 『月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、来ては 去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。』と・・・。 月日は百代の過客(はくたいのかかく)にして、行きかふ年もまた旅人なり。 月日は永遠の旅人であり、来ては過ぎゆく年もまた旅人のようなものである。 日々旅にして旅を栖(すみか)とす。 毎日が旅であり、旅をすみかとしている。 古人も多く旅に死せるあり。 旅の途上で死んだ者も多い。 さすらいの旅に出たい気持ちを抑えられず、歌枕である須磨や

おくの細道 月日は百代の過客にして修正 Youtube

おくのほそ道の通販 松尾 芭蕉 角川書店 角川ソフィア文庫 紙の本 Honto本の通販ストア

「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人也」 月日は過ぎ 過去にふたたび邂逅することはない しかし季節の移り変わりは繰り返し訪れる 出会った旅人のように過ぎ去る月日ではあるけれど めぐる季節にふたたびまた逢える過客(かかく)とは。意味や解説、類語。行き来する人。行き過ぎる人。旅人。「月日は百代 (はくたい) の―にして、行きかふ年もまた旅人なり」〈奥の細道〉 goo国語辞書は30万4千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。百代過客(ひゃくだいのかかく)の例文 時間は 百代過客 というように、戻ることはないのだから、一瞬一瞬を後悔のないようにしたいです。;

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 Poo Monologue

全訳 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり 奥の細道

天地は万物の 逆旅、光陰は百代の過客 テンチはバンブツのゲキリョ、コウインはヒャクダイのカカク この世のすべてのものは、はかなく変わりやすいものだということ。 「逆旅」は宿屋の意。 天地を万物が訪れては立ち去っていく宿に、月日を永遠に月日は 百代 ( ) の 過客 ( ) にして、行きかふ年も又旅人なり。 船の上に 生涯 ( ) をうかべ、馬の口とらへて 老 ( ) をむかふる者は、日々旅にして、旅を 栖 ( ) とす。 古人も多く旅に死せるあはく‐たい 百代 長い年月。ひゃくだい。 「月日は―の過客(かかく)にして」〈奥の細道〉

松尾芭蕉 奥の細道 の序文が最高にアツいの知ってる このピザあなたと半分こ

国語 松尾芭蕉 おくのほそ道 平泉 まとめ 中学生 国語のノート Clear

月日は百代の過客にして 芭蕉の時間軸と旅 超訳 ガラスの迷宮 Raindrop 55sp

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

月日は百代の過客にして 読み方

松尾芭蕉から学ぶ こころとカラダの美的エッセンス 俳句 Haiku 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり つきひははくたい のかかくにして ゆきかうとしもまたたびびとなり おくのほそ道 序文より 訳 時は永遠の旅人である

中学国語 古典 夏草 奥の細道1 Youtube

知っているとカッコいい 奥の細道にある 百代の過客 を正しく読めますか Oggi Jp Oggi Jp

おくのほそ道 で旅気分 松尾芭蕉が詠んだ敦賀の景色をめぐる旅 Dearふくい 福井県のローカルメディア

3

月日は百代の過客にして 千葉経済短大ダイアリー

月日は百代の過客にして 芭蕉の時間軸と旅 超訳 ガラスの迷宮 Raindrop 55sp

月日は百代の過客にして 千葉経済短大ダイアリー

おくの細道 Ict教材eboard イーボード

おくの細道 月日は百代の過客にして修正 On Vimeo

松尾芭蕉の足跡を訪ねる おくのほそ道 さんぽコース 千住から草加松原まで 旧日光街道を歩く さんたつ By 散歩の達人

1

百代過客 はくたいのかかく の意味と使い方の例文 語源由来 四字熟語の百科事典

月日は百代の過客にして 芭蕉の時間軸と旅 超訳 ガラスの迷宮 Raindrop 55sp

Tzhyqiwh7ostmm

月日は百代の過客にして T さんのイラスト ニコニコ静画 イラスト

奥の細道序文

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

第1回 可能 1 と 月日は百代の過客 グローバリゼーションデザイン研究所

松尾芭蕉の名言 名言集

月日は百代の過客にして Neko1961の日記

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

奥の細道 紀行で 7月13日に 芭蕉 一家に遊女も の句を 松凬からくり帖

おくのほそ道 漂泊の思ひ 松尾芭蕉 名文電子読本 解説サイト

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 えんどう豆日記

月日は百代の過客にして えんどう豆日記

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

松尾芭蕉 月日は百代 はくたい の過客 かかく にして 行きかう年もまた旅人なり Iq

Q Tbn And9gcr9vjgkswftifzyuywmt0of Qwnz2xvddy Duyoov8 Usqp Cau

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

おくの細道 月日は百代の過客にして Youtube

松尾芭蕉の足跡を訪ねる おくのほそ道 さんぽコース 千住から草加松原まで 旧日光街道を歩く さんたつ By 散歩の達人

解説 旅立ち おくのほそ道 より 中学国語 啓倫館オンライン Keirinkan Online

月日は百代の過客にしてうんたらかんたら Kamerinのブログ 人は結婚と育児を経験し ミニバンに乗って死ぬ みんカラ

月日は百代の過客にして

百代の過客 日記にみる日本人 感想 レビュー 読書メーター

Http Www Kira City Ibaraki Osaka Jp Manabidori No36 No36 Pdf 3 4 Pdf

月日は百代の過客にして

奥の細道の冒頭の月日は百代の過客にしてと行きかふ年もまた旅人なりとい Yahoo 知恵袋

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

奥の細道の冒頭の月日は百代の過客にしてと行きかふ年もまた旅人なりとい Yahoo 知恵袋

和歌 古典好きはまず 奥の細道 を読もう 令和和歌所

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

月日は百代の過客にして 松尾芭蕉 おくのほそ道 松尾芭蕉から学ぶ こころとカラダの美的エッセンス

1

奥の細道序文

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

オンライン講座 奥の細道 を原文と英語訳で楽しむ 末の松山 宮城県 By 坂本 了 ストアカ

月日は百代の過客にして 行かふ年も又旅人也 うさぎ専門店 オーガニックうさぎカフェ Ashiya月兎 ぷらす Facebook

おくの細道 月日は百代の過客にして修正 Youtube

月日は百代の過客にして えんどう豆日記

月日は百代の過客にして えんどう豆日記

月日は百代の過客にして

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

月日は百代の過客にして 読み方

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 忍城おもてなし甲冑隊

28 Best Japanese Poetry And Wisdom Ideas Japanese Poetry Japanese Poem Japanese Calligraphy

月日は百代の過客にして えんどう豆日記

月日は百代の過客にして えんどう豆日記

生きがい 働きがいの再構築 日本産業カウンセリング学会 13 11 3

月日は百代の過客にしてうんたらかんたら Kamerinのブログ 人は結婚と育児を経験し ミニバンに乗って死ぬ みんカラ

月日は百代の過客にして 作品紹介

朗読 おくのほそ道 松尾芭蕉 1 月日は百代の過客にして Arkios S Diary 吉野源三郎と 君たちはどう生きるか

英語のぺーじ Youtalk Transitと Journeyの違い

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

中学3年 2学期期末国語 夏草 おくのほそ道 ーから 松尾芭蕉 Taketakechopの小話の世界

奥の細道330年 芭 蕉 書に関してあれこれ

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

真逆逆真 名前の歩き方 Powered By Line

月日は百代の過客にして 千葉経済短大ダイアリー

月日は百代の過客にして 読み方

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして つきひははくたいのかかくにして って何 相原幸典のブログ 優秀なる表現者への道

知っているとカッコいい 奥の細道にある 百代の過客 を正しく読めますか Oggi Jp Oggi Jp

月日は百代の過客にして つきひははくたいのかかくにして って何 相原幸典のブログ 優秀なる表現者への道

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

全訳 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり 奥の細道

月日は百代の過客にして Groovy Days

月日は百代の過客にして 行かふ年も又旅人也 とはどういう意味ですか Yahoo 知恵袋

おくの細道 月日は百代の過客にして On Vimeo

月日は百代の過客にして

月日は百代の過客にして 芭蕉の時間軸と旅 超訳 ガラスの迷宮 Raindrop 55sp

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com

なぞり書き芭蕉全句 堀 信夫 本 通販 Amazon

おくの細道 月日は百代の過客にして Youtube

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

名文の最初に注目 古典文学作品や歴史書の 書き出し を訳と読み方付で集めてみました The冒頭 第二の家 ブログ 藤沢市の個別指導塾のお話

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

F Ce ストフの別注品が 限定100個で登場 おくの細道 を編み込んだバックパック アウトドアファッションのgo Out

月日は百代の過客にして 芭蕉の時間軸と旅 超訳 ガラスの迷宮 Raindrop 55sp

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

月日は百代の過客 つれづれなるままに Bloguru

コメント

コメントを投稿